民間のREDDプラスの取組みを政府が適切に評価するための手法の開発

民間のREDDプラスの成果を評価する際の課題

REDDプラスは、途上国での森林減少・森林劣化の抑制等による気候変動の緩和効果に対して、何らかの経済的インセンティブを与えるメカニズムです。国のREDDプラスの成果は、REDDプラスを実施しなかった場合の全国の森林減少・劣化の進行度合を予測し、これを森林参照レベルと呼ばれる温室効果ガス排出量(tCO2/年)に換算し、この森林参照レベルをREDDプラス実施後の排出量(tCO2/年)と比較することにより評価されます。我が国が進める二国間クレジット制度(JCM)での民間のREDDプラスプロジェクトの成果も、この国レベルの評価枠組みの中で評価されます。しかし、民間のプロジェクトが入るエリアの立地条件と森林減少・劣化の進行度合いは全国平均と異なる場合があるため、全国の森林参照レベルの値をそのまま用いると民間の取組みによる成果を過小または過大に評価する恐れがあります。

REDDプラスプロジェクトの成果を評価する手法の開発

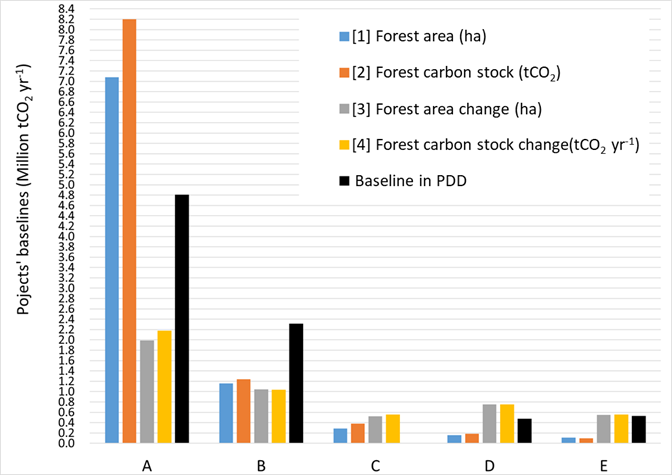

JCMの下で民間のREDDプラスプロジェクトが開始されたカンボジアを対象にプロジェクトの成果を評価する手法を開発しました。民間のプロジェクトの成果を国レベルの成果と整合性を保った上で適切に評価するため、プロジェクトエリア内および周辺地域の2006年の森林被覆率、2006年の常緑落葉混交林の面積、過去(2006~2014年)の森林減少傾向、2016年時点の経済土地コンセッション(ELC)の面積といった立地条件の違いを考慮しました。そして、国の森林参照レベルを、プロジェクトエリア内の一時点の[1]森林面積と[2]森林炭素蓄積、プロジェクト内および周辺の二時点間の[3]森林面積変化と[4]森林炭素蓄積変化の4変数を用いてプロジェクトに配分し、それぞれの配分結果を吟味して配分手法を選択できるようにしました。

カンボジア政府は、過去の森林減少・劣化の傾向を参考に国の森林参照レベルを設定しています。この考え方と最も辻褄が合う配分手法は、[4]の変数を用いた手法ですが、データ収集・解析に比較的コストがかかる手法となります。一方、[1]または[2]の変数を用いる手法は、これらのコストは低くなりますが、データ収集時点で森林面積が広大な、または炭素蓄積の豊富な森林地帯の保全に成功したプロジェクトに有利な手法となります。さらに、プロジェクト周辺の直近(2014~2016年)の森林が減少するリスクを考慮して配分量に重みづけをするため、森林減少リスクを評価するマップを作成する手法も開発しました。これらの手法は、カンボジアでのREDDプラスの評価システム設計に活用されています。

専門用語

二国間クレジット制度(JCM):我が国の優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等を途上国に普及させ、対策を実施することを通じて実現した排出削減量を定量的に評価し、その一部を我が国の削減目標の達成に活用するための制度。

森林参照レベル: REDDプラスを実施しなかった場合の森林減少・劣化の進行度合を予測し、これを温室効果ガス排出量(tCO2/年)に換算したもの。

用いる変数によって、プロジェクトに配分される森林参照レベルは大きく異なる場合がある。

カンボジアの2010, 2014, 2016年の森林減少傾向を解析したところ、2014~2016年の森林減少の98%は、2010~2014年に発生した森林減少地から2km圏内で発生していた。このことから2014年の森林のうち2010~2014年の森林減少地から2km圏内を森林減少リスクの高い森林とした。黒枠(A~E)は図1のREDDプラスプロジェクトが実施されたエリアを、灰色枠は州の行政区界を、空白は非森林エリアを示す。

掲載誌

Forest Policy and Economics, 129, 2021年5月. DOI:10.1016/j.forpol.2021.102474(外部サイトへリンク)

本研究は林野庁補助事業「REDD+民間推進体制整備事業」による成果です。