1 セーフガードとは

(1) セーフガードとは

セーフガードは国際開発援助などの文脈で「対策効果を保全する」「損害を与えない」という意味で使用される言葉です。その考え方は、1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国際連合人間環境会議において採択された人間環境宣言に端を発するとも言われ、80年代には世界銀行などの投資の基準として発展してきました。REDDプラスにおけるセーフガードとは、REDDプラス活動による社会、環境への負の影響や、REDDプラス活動の気候変動緩和策としての効果を損なうリスクを未然に回避することを指します。

(2) カンクン合意で示された7つのセーフガード項目

2011年の気候変動枠組条約第16回締約国会議(COP16)における合意(通称「カンクン合意」)の中で、REDDプラス活動に関する7つのセーフガード項目(下表)が示され、それらを促進し、支援することが、締約国間で合意されました。

1/CP.16 附録I 第2条(森林総合研究所仮訳)

| 項目 | 分類 注1 |

(a) 国家森林プログラムや関連する国際条約を補完し、または一貫性を保った活動 | 森林ガバナンス |

(b) 実施国の法令および主権を踏まえた、透明かつ効果的な国家森林ガバナンス構造 | |

(c) 関連する国際的な義務、各国の事情や法制度を踏まえ、UNDRIP(先住民族の権利に関する国連宣言)を国連総会が採択したことに留意した、先住民族や地域社会の人々の知識や権利の尊重 | 社会 |

(d) 本決定の第70条および72条に参照される活動 注2における、関連するステークホルダー、特に先住民族や地域社会の人々の全面的で効果的な参加 | |

(e) 天然林の保全および生物多様性保全と一貫性を保ち、天然林を転換せず、天然林および生態系サービスの保護・保全に関するインセンティブを付与し、さらに社会・環境的便益の増強となるような行動 | 環境・社会 |

(f) 反転リスクに対処する活動 | 気候 |

(g) 排出の移転を抑制する活動 |

注1 表の分類は森林総合研究所による

注2 森林減少からの排出の削減、森林劣化からの排出の削減、森林の炭素蓄積の保全、森林の持続可能な管理、森林の炭素蓄積の増強の5つの活動を指す

2 対象地域の実情に即したセーフガード実施手法の開発

セーフガードに配慮し、促進・支援していくにあたり、カンクン合意では実施者を特定していませんが、国際的な議論の中では実施国政府、ドナー、市民社会、資金提供組織、企業などREDDプラスにかかる関係者すべてをその対象と考えるべきと理解されています。REDDプラス活動は、国・準国レベルとプロジェクトレベルに分けて議論されることがありますが、セーフガードについても同様の分類が可能です。また、資金提供元やREDDプラスクレジットに関わるスキームによって異なる要件が設定されています。

気候変動枠組条約の下では、セーフガードはREDDプラス活動において必ず促進・支援され、その要約情報は定期的に報告されなければならないとされています。しかし具体的な内容や達成度を判断するための基準・指標は国際的に決められておらず、各国の国情に応じるものとされています。実施国は、セーフガード情報提供システム(Safeguard Information System; SIS)を利用して報告を行います。

これまでREDDプラス活動の多くは、プロジェクトレベルと呼ばれる国・準国よりも小さなスケールで実施されてきました。このことから、プロジェクト地域や、プロジェクト活動に適した、効果的なセーフガードへの配慮と、促進・支援が焦点になると言えます。様々な国際機関やNGOがプロジェクトにおけるセーフガード支援ツールを開発してきましたが、森林総合研究所は森林保全セーフガード確立事業コンソーシアムにおいて、日本の事業者を支援することを目的として「REDD+のためのセーフガード・ガイドブック」を取りまとめました。ガイドブックでは、カンクン合意のセーフガード項目をプロジェクトレベルのセーフガードとしてどのように理解し、促進・支援してゆくべきかについて、解説しています。また、「REDD+のためのセーフガード事例集2015」では各国で先行するプロジェクトにおける具体例を紹介しています。

また、特にプロジェクトレベルでの対応が課題となる社会・環境セーフガードについては、各国で異なる状況について配慮し、実施に際しての注意事項も含めた解説をREDD plus Cookbook Annex シリーズの中で提供しています。平成28年度にREDD-plus Cookbook Annex Vol.3「社会セーフガード解説」を、平成29年度にはVol.6「環境セーフガード解説」を刊行しました。

【Cookbook Annex Vol.3 社会セーフガード解説】

【Cookbook Annex Vol.6 環境セーフガード解説】

さらに、日本の事業者の適切なセーフガードへの対処を支援するため、森林総合研究所が森林保全セーフガード確立事業コンソーシアムにおいて作成した、カンクン合意のセーフガード項目にかかる「チェックリスト」を基に、 JCM-REDD+ガイドラインに適合するチェックリストを改めて作成しました。

REDDプラス活動が拡大し、進捗するにつれ、ますますセーフガードの重要性が大きくなり、またより理解されるようになると考えられます。セーフガードについてはREDDプラス活動の開始にあたって、活動に伴うリスクを予測し、その対処方法を検討し、実施方法を計画する必要があり、その技術的な支援が求められます。そこで森林総合研究所では、以下のような視点で研究を進めています。

(1) プロジェクトの特性と環境セーフガードにおける重点項目の解明

REDDプラスプロジェクトにおいて、効果的かつ効率的にセーフガードを実施するためには、排出削減を目的としたプロジェクト活動との関係をよく理解する必要があります。これはプロジェクト活動のタイプに応じて、想定される負の影響が異なるだけでなく、創出可能な相乗便益についてもある程度規定されると考えられるためです。本研究により、事業者が森林炭素と生物多様性それぞれに影響している要因をどのように捉え、それらに対してどのような対策を講じ、さらにそれらがどれくらい重複しているかを分析することで、効果的または効率的なセーフガードの実施手法を検討することが可能になると期待されます。

(2) プロジェクト地域の住民の属性とセーフガードへの配慮のポイント

REDDプラス対象地域の実情に即したセーフガード実施手法を開発するためには、まず対象地域における住民と森林との関わりを把握することが重要です。この住民と森林との関わりは、森林の状態や住民のもつ社会・経済的背景や周囲の地理条件などによって異なると考えられます。これらの分析によって、住民と森林との関わりについての傾向を示すことで負の影響を受けやすい属性を明らかにできると期待されます。

(3) 住民便益上重要なエリアの予測手法開発

REDDプラス対象地には、炭素ストックの保全・増強に必須となるエリアのほかに、地域住民が森林等の供給サービスを利用するエリアがあると予想されます。このようなエリアをリモートセンシングなどの技術を利用して特定することで、的確なゾーニングや地域住民に配慮したREDDプラス活動の計画策定が可能になると期待されます。

その一事例として、当センターは、我が国の二国間クレジット制度(JCM)*1下で民間団体等がREDDプラスプロジェクトを進めるカンボジアの森林地帯において、プロジェクトの森林減少抑制効果を高めるため、違法伐採対策を優先的に行う区域の分布を予測する手法を開発しました。

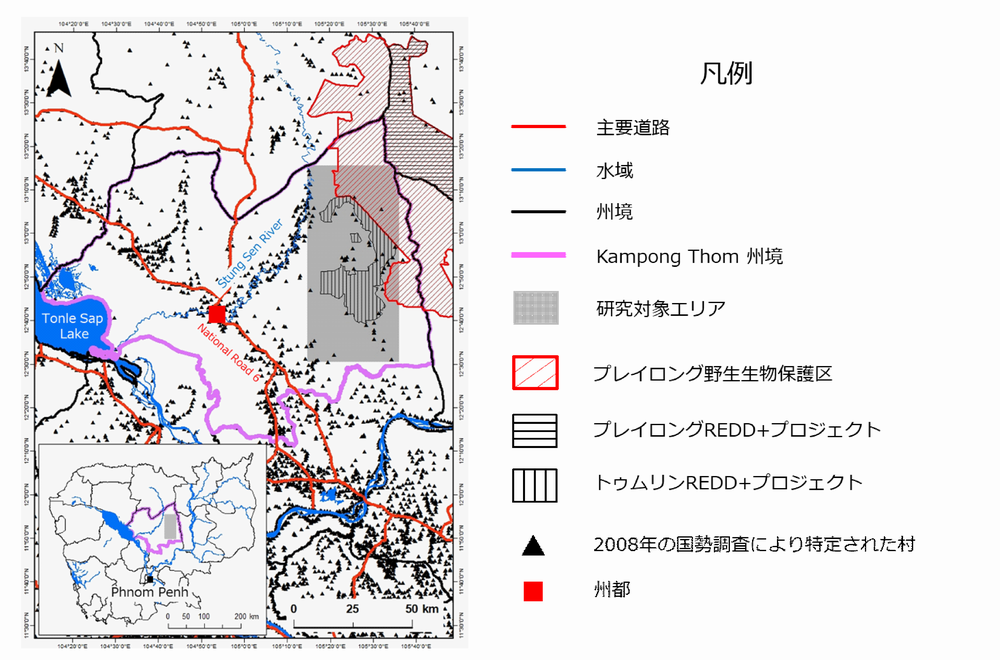

カンボジアの二つのREDDプラスプロジェクト対象地となっているプレイロング野生生物保護区*2および周辺の森林(図1)は、住民の生計維持に不可欠な樹脂、食糧、薬、薪といった非木材林産物*3の供給源ですが、森林減少や違法伐採にさらされています。これにより非木材林産物を採取できなくなった世帯の中でも、現地の貴重な現金収入源となっているフタバガキ科*4樹木の樹脂が採取できなくなり収入が激減した世帯の中には、生計の維持のために他の森林を違法に伐採したり農地に転用したりする世帯もあります。こうした森林減少・劣化の悪循環を断ち切るために、樹脂採取世帯に対する早急な救済措置や違法伐採予防策が必要ですが、森林減少・劣化に脆弱な樹脂採取世帯がどのあたりに分布し、違法伐採対策を優先的に行う区域はどこかを予測する研究が不足していました。

図1 調査地とプレイロング野生生物保護区の位置

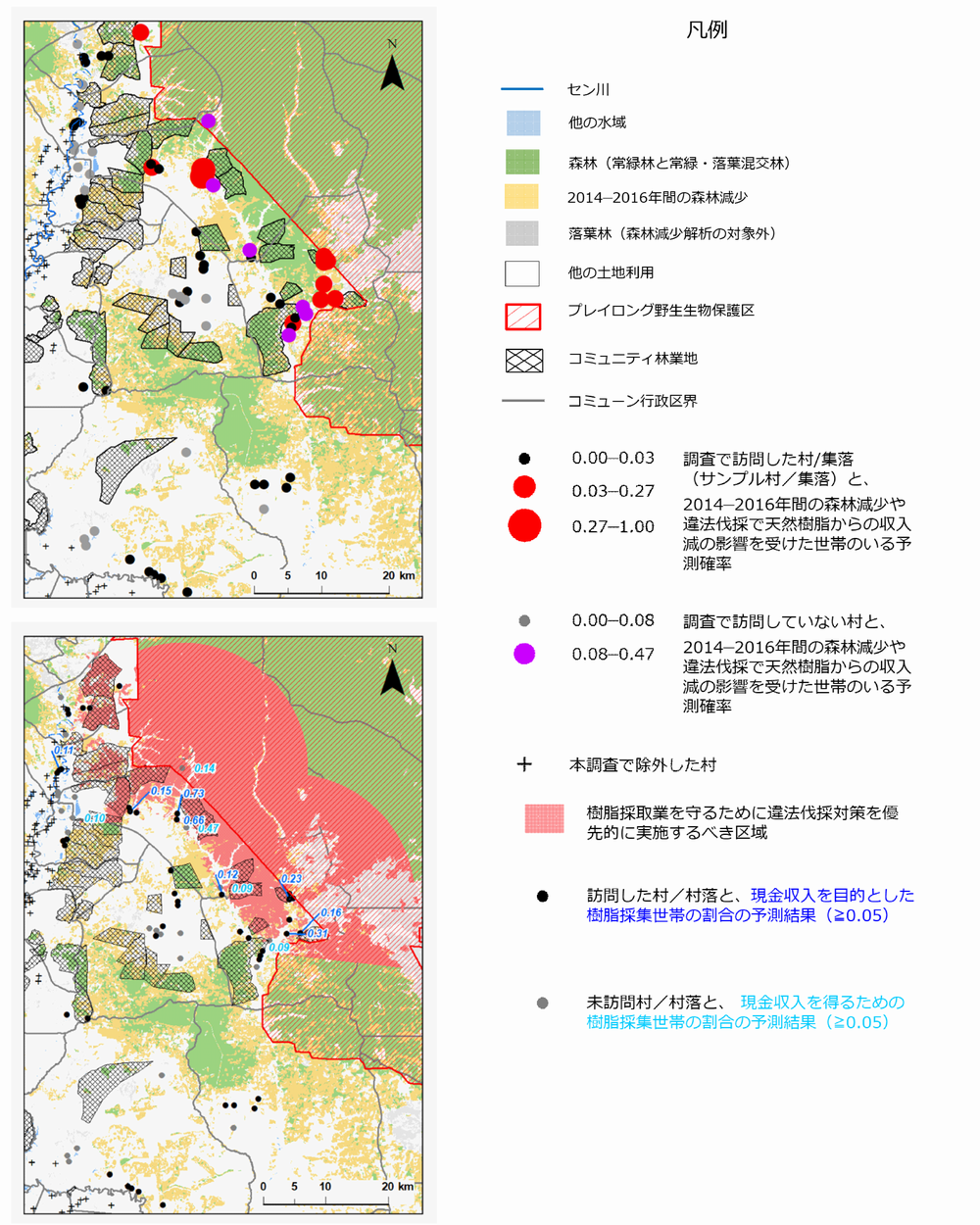

そこで、本研究では森林減少や違法択伐によりフタバガキ科の樹脂採取からの現金収入が減った世帯が多い区域と、そのような脅威から樹脂採取業を守るために違法伐採対策を優先的に実施するべき区域を予測したマップを作成しました(図2)。カンボジア政府やプロジェクト実施者は得られたマップを用いることで、森林減少で困窮する天然樹脂採取世帯(短期間の森林減少による収入減のあおりを受けやすい樹脂採取世帯)のいる村や採取環境を維持する必要があるエリアへの応急的な救済・違法伐採予防措置を行政区界ごとに現場の実態に合わせ検討できるようになります(表1)。予測マップ作成に用いた手法*5は調査地以外での救済・予防措置を早急に必要とする区域の選定基準の開発にも活用できます。

図2 調査地における森林減少で困窮する天然樹脂採取世帯が存在する確率の高い村/集落の場所(上図)、樹脂採取業を守るために違法伐採対策を優先的に行う区域(下図)

表1 図2の結果とCF、PLWSの位置関係から、樹脂採取業を守るための違法伐採対策の実施の優先度を区分した結果

| 樹脂採取のための違法伐採対策優先区域内 | 樹脂採取のための違法伐採対策優先区域外 | |||||

| CF エリア |

PLWS エリア |

非CF/非PLWS エリア |

CF エリア |

PLWS エリア |

非CF/非PLWS エリア |

|

| 森林減少で困窮する天然樹脂採取世帯が存在する可能性の高い村がある場所 | エリア1 (緊急度4) |

エリア2 (緊急度4) |

エリア3 (緊急度4) |

エリア7 (緊急度2) |

エリア8 (緊急度2) |

エリア9 (緊急度2) |

| 森林減少で困窮する天然樹脂採取世帯が存在する可能性の低い村がある場所 | エリア4 (緊急度3) |

エリア5 (緊急度3) |

エリア6 (緊急度3) |

エリア10 (緊急度1) |

エリア11 (緊急度1) |

エリア12 (緊急度1) |

CF:コミュニティ林業地、PLWS:プレイロング野生生物保護区、緊急度4:非常に緊急な行動が必要、緊急度3:緊急な行動が必要、緊急度2:余裕があれば行動する、緊急度1:現状を維持する

*1 二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism, JCM):我が国の優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等を途上国に普及させ、対策を実施することを通じて実現した温室効果ガス排出削減量を定量的に評価し、その一部を我が国の削減目標の達成に活用するための制度。

*2 プレイロング野生生物保護区(Prey Lang Wildlife Sanctuary)…2016年に設立されたKampong Thom州、Stung Treng州、Kratie州、Preah Vihear州の4州にまたがる431,683haの野生生物保護区。同保護区内およびその周辺では、森林減少や森林劣化による温室効果ガスの排出を削減し、地球規模の気候変動を緩和するためのプロジェクトであるREDD+(レッドプラス)プロジェクトも実施されています(図1)。保護区内での地元住民が生計を維持するための非木材林産物の採取は、行政当局の事前同意があり、採取による生物多様性への影響が考慮されていることを条件に合法とされています。

*3 非木材林産物(Non-timber forest products, NTFPs)…木材以外の林産物であり、食用、燃料利用、薬用、衣料・染料、工作用など幅広い目的に利用されている林産物の総称です。

*4 フタバガキ科(Dipterocarpaceae)…多くの種類の高木で構成されているフタバガキ科の樹木は、東南アジアを中心に分布し木材や樹脂を生産することで知られています。

*5 手法の概要説明は、「カンボジアの森林減少で困窮する天然樹脂採取住民の分布予測」をご覧ください。